-

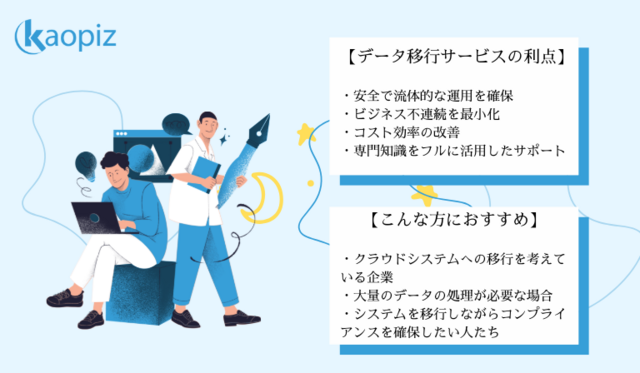

【データ移行サービス:安全で効率的なデータ移行のご提供】

ビジネスを監視し、安全性を保つながら経営システムを最適化するために、データ移行は不可欠なプロセスです。しかし、この移行は、データの正確性を確保しつつ、不調和を回避するため、簡単な作業ではありません。このエードジェンシーな移行ニーズに対応するために、科学的な方法と専門知識を求められます。

1.【データ移行とは何か?】

データ移行とは、一つのシステムから別のシステムへ情報を移動する作業を指します。このプロセスは、クラウド上でのデータ移動から、オンプレミスからクラウドへの移行まで、あらゆる場合に適用されます。データの重要性から、移行過程中でのどのようなトラブルも、会社の権利とデータの正確性に大きな影響を与えることがあります。

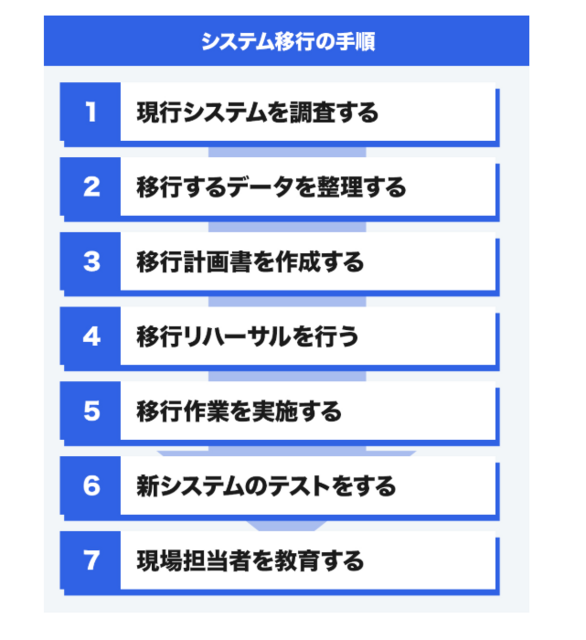

2.【データ移行の経過】

・調査と計画立案: データ移行を成功させるためには、まず現在のデータを評価し、移行の目的や要件を明確にすることが重要です。これにより、カスタマイズされた計画を作成します。

・データの準備・整理: 移行前に、不要なデータを清除し、正確なファイル構造を確立させます。このフェースにより、移行過程を効率的に進めることができます。

・データの移行: 移行作業は、警備をしながら実施されます。日本最新のツールやソフトウェアを使用して、データの移動を安全に行います。

・確認と構造化: 移動後に、移行されたデータの正確性をチェックし、新しいシステムでの再構造を完了させます。

3.【システム移行の主な方式】

システム移行の際、重要なのは「どのようにリスクを管理し、回避するか」です。そのため、不測の事態が発生することや、その際の事業や顧客への影響も考慮した上で、予算に応じて最適な移行方式を検討する必要があります。ここでは、主なシステム移行の方式とそのメリット、デメリットについて解説します。

・一斉移行方式 :現行システムから新システムへ一斉に移行する

・順次移行方式 :業務単位や機能単位などに区切って段階的に移行する

・並行運用移行方式 :現行システムと新システムをしばらく並行運用する

・パイロット移行方式: 一部の業務などを先行的に移行してから本格的に移行する

※関連記事: システム開発|意味・メリット・企業が知るべきポイント【必見】

(1)一斉移行方式

一斉移行方式とは、現行システムから新システムへ一斉に移行する方式です。現行システムと新システムを並行運用する必要がないため、問題が発生しない場合には、コストや手間を抑えられる点がメリットです。

向いている会社

・システム移行のコストや手間を抑えたい

・連休などを使ってシステム移行を行いたい

向いていない会社

・移行後にトラブルが生じるリスクを重視する

・システム停止期間を十分に確保できない

(2)順次移行方式

順次移行方式は、業務単位や機能単位などに区切って段階的に移行する方式です。段階的に移行するため、まとまった移行期間を取れなくても移行を行える点がメリットです。

向いている会社

・まとまった移行期間を取れない

・移行後のトラブル影響を局所化したい

向いていない会社

・システム移行のコストや手間を抑えたい

・移行するデータの種類や量が少ない

(3)並行運用移行方式

並行運用移行方式は、現行システムと新システムをしばらく並行運用しながら検証を行い、新システムに問題がないことがわかった時点で現行システムを停止する方式です。

向いている会社

・システム移行後のリスクを最小限に留めたい

・予算や人員などに余力がある

向いていない会社

・システム移行の手間やコストを抑えたい

・並行運用するための人員リソースなどがない

(4)パイロット移行方式

パイロット移行方式は、一部の業務などを先行して移行・検証した後、本格的に移行する方式です。

向いている会社

・会社全体としての移行リスクを抑えたい

・システム移行期間を十分に確保できる

向いていない会社

・業務や拠点の数が多くない

・短期間でシステム移行を完了させたい

※関連記事:メリット・デメリットと進め方ガイド

4. まとめ

データ移行は、ただのテクニカルな作業に留まらず、企業成長とスケーラビリティの重要なピースとなります。カオピーズでは、10年以上にわたる経験を持ち、150社を超える日本企業のクライアントを支援し、売上の拡大やビジネス課題の解決を図るために、数百のシステム開発してまいりました。日本企業文化への深い理解と、お客様のニーズを的確に捉え、高品質なシステム開発を、オフショア価格で実現いたします。

データ移行でお悩みの方は、ぜひお気軽にカオピーズにご相談ください。PR -

レガシーシステムとは | IT部門が知るべき3つのポイント

レガシーシステムは長年にわたり企業のビジネスを支えてきましたが、経済産業省が2018年9月に発表した『DXレポート』を機に、モダナイゼーションの検討が進む企業が増加しています。

この記事では、DX実現の第一歩となるモダナイゼーションや、クラウド・ファースト時代に不可欠なデータ連携について解説します。

1. レガシーシステムとは

レガシーシステムとは、柔軟性や機動性に欠け、最新技術を適用しにくいシステムを指します。このようなシステムは、肥大化や複雑化、ブラックボックス化などの課題を抱えており、運用が難しくなっています。

例えば、COBOLをそのまま移行し、COBOL技術者への依存が問題となったり、コンバージョンツールでJavaに変換した結果、プログラムの可読性が低下してメンテナンスが困難になったりするケースがあります。このように近年に構築したシステムでも、設計がブラックボックス化していたり、担当者への依存が強かったりする場合は、レガシーシステムとみなされます。

2. レガシーシステムの問題点(2025年の崖)

レガシーシステムは、DXを妨げる要因 (「2025年の崖」)となり得ます。特に基幹業務を担うレガシーシステムが時代の変化に対応できない場合、デジタル競争で後れを取るリスクが高まります。

※関連記事: 2025年の崖 | IT業界の未来、トレンドと課題

レガシーシステムが抱える具体的な問題としては、まず、技術の古さから新しい技術と互換性が低く、柔軟な対応が困難である点が挙げられます。また、ドキュメント不足や技術者の高齢化によってノウハウが失われ、属人化が進むことも大きな問題です。さらに、保守運用に高額な費用がかかり、小さな変更にも多大なリソースを要するため、効率が悪化します。このようなシステムが企業にとって技術的負債となっている場合、適切なモダナイゼーションが必要です。

3. レガシーモダナイゼーションの3つのポイント

レガシーモダナイゼーションを進める上で重要なポイントは3つあります。

ポイント1:現行機能・性能を担保したモダナイゼーション

モダナイゼーションには以下の3つのアプローチがあります:

・リホスト:インフラのみ刷新

・リビルド:ゼロから再構築

・リライト:既存のアプリケーションを新しい言語/ツールに置き換え

3つの手法がありますが、特にリライトは安全かつ短期間での実現が可能で、多く採用されています。ただし、バッチ処理の性能を確保することが重要です。

ポイント2:モダナイゼーションにおけるデータ移行

データ移行は新旧システムの理解と移行データの確定から始まります。新旧システムの理解や移行データの確定、データ加工・変換、確認作業には多大な工数が必要であり、システム刷新全体の約40%を占めることもあります。そのため、効率的な移行手法の検討が欠かせません。

ポイント3:システム最大活用のためのデータ連携

第三に、システム最大活用のためのデータ連携が挙げられます。クラウドの活用が進む中、オンプレミスとクラウド間のデータ連携が重要性を増しています。データ連携を適切に設計しないと、新システムのポテンシャルを最大限に発揮できなくなる可能性があります。

4.まとめ

レガシーシステムは、長年企業の基幹業務を支えてきた一方で、技術の老朽化や属人化、高コストなどの問題を抱えています。特に「2025年の崖」とされる課題は、企業の競争力や経済全体に大きな影響を与える可能性があり、迅速かつ適切な対応が求められています。

-

【導入事例紹介】AI-OCRの活用法?RPAとの連携は?

技術が急速に進化する中で、企業が業務効率を向上させ、エラーを減少させるためには、デジタル化と業務プロセスの自動化が重要な要素となっています。その中でも、AI-OCR(人工知能光学文字認識)という技術は、データ処理や文書管理の方法に革命をもたらしています。

本記事では、AI-OCRの特徴、利点、そして実際の導入事例を紹介し、これからの業務プロセスにどのように役立つかについて詳しく解説します。

1. AI-OCRとは

AI-OCR(AI光学文字認識)は、従来のOCR(光学文字認識)技術に人工知能(AI)やディープラーニング技術を組み合わせた革新的なサービスです。AI-OCRは、従来のOCR技術にAIを追加することで、より高度で精度の高い文字認識を実現しています。

1.1 OCR技術の基本

OCR(Optical Character Recognition)は、スキャンした文書や画像に含まれる文字を機械的に認識し、それをデジタルデータとして抽出する技術です。OCRは、例えば、手書きの領収書や印刷された書類をコンピューターで読み取る場合に利用されます。GoogleドライブやLINEに画像やPDFファイルをアップロードすると、画像内の文字が自動的に認識され、テキストとして表示されるのもOCRの一例です。

従来のOCRでは、印刷された文字や特定のフォントの認識には精度が高かったものの、手書き文字やフォントが異なる書類の読み取りには限界がありました。そこで登場したのがAI-OCRです。

※関連記事: AI画像認識 | OCRとの違いを解説・手書きも認識!

1.2 AI-OCRの進化

AI-OCRは、従来のOCR技術に人工知能(AI)を組み合わせることで、手書きの文字や非標準的なフォーマットを認識できるようになりました。AI-OCRはディープラーニング技術を活用し、大量のデータを学習することで、時間とともに精度が向上します。この進化により、AI-OCRは、従来のOCRでは難しかった手書きの認識や、複雑なフォーマットの書類に対応できるようになったのです。

2. AI-OCRの特徴と利点

AI-OCRには多くの特徴と利点があり、業務効率化に大きく貢献します。ここでは、従来のOCRとの違いや、AI-OCRの特性を掘り下げていきます。

2.1 OCRとAI-OCRの違い

従来のOCRは、印刷された文字の認識には非常に高い精度を誇りますが、手書き文字やレイアウトが異なる書類を正確に読み取ることは難しいという課題がありました。OCRは、通常、プリントされたテキストを機械的にデジタルテキストに変換しますが、これには修正や情報抽出の作業が必要です。

一方、AI-OCRは手書き文字を認識する能力に加え、画像のレイアウトも認識できます。たとえば、請求書のフォーマットを事前に学習させることで、そのフォーマットに基づいて必要な情報を自動的に抽出することが可能です。これにより、AI-OCRは従来のOCRよりも高い精度で、かつ効率的に情報を読み取ることができます。

2.2. AI-OCRのメリット

2.2.1. 高精度な読み取り

AI-OCRの最大の利点は、高精度な文字認識能力です。AIが学習することで、フォーマットや手書き文字の違いを理解し、最適な方法で認識を行います。また、AI-OCRは、文書内での文字の位置関係やレイアウトを理解する能力があり、例えば、請求書における「請求金額」や「発行日」など、特定の情報を正確に抽出できます。

2.2.2. 業務効率化と時間短縮

AI-OCRを導入することで、従来の手動入力や確認作業にかかっていた時間を大幅に短縮することができます。例えば、手書きの伝票や領収書、請求書などをAI-OCRで処理することで、情報を瞬時にデジタル化し、その後の処理を自動化できます。これにより、業務の効率化やヒューマンエラーの削減が可能になります。

3. AI-OCRの活用例と導入効果

AI-OCRはさまざまな業界や業務で活用されています。ここでは、AI-OCRを活用した実際の導入事例や効果について紹介します。

3.1 請求書・注文書・納品書の処理

多くの企業では、紙の請求書や注文書、納品書などの書類を手動で入力する作業が発生します。これらの書類はフォーマットが異なり、入力ミスが生じやすいため、AI-OCRを活用することで、これらの業務を大幅に効率化できます。例えば、従来のOCRでは、異なるフォーマットの請求書を手動で仕分けて入力する必要がありましたが、AI-OCRは自動でフォーマットを認識し、必要な情報を抽出してシステムに入力します。これにより、時間とコストの削減が可能になります。

※関連記事: オフショア開発|意味・メリット・成功させるポイント【必見】

3.2 不動産業界における顧客管理

不動産業界では、紙の書類を顧客管理システムに入力する業務が非常に多く、これをAI-OCRで効率化できます。例えば、複数の契約書や申込書をAI-OCRで読み取り、デジタルデータとして管理システムに自動入力することで、業務の負担を軽減できます。また、AI-OCRは書類の種類に応じて、適切なデータを抽出することができるため、業務の精度も向上します。

※関連記事:システム開発|意味・メリット・企業が知るべきポイント【必見】

3.3 物流業界における日報業務

物流業界では、ドライバーが手書きで記入した日報をAI-OCRでデジタル化することができます。このようにすることで、手書き文字の読み取りや入力作業のミスを減らすことができ、業務の効率化を図ることができます。また、AI-OCRを使えば、日報の内容を自動的に集計して、必要なデータを抽出することも可能です。

4. AI-OCRとRPAの連携による自動化

AI-OCRとRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を組み合わせることで、文字認識からデータ入力までを完全に自動化することができます。

4.1 RPAとは

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)は、人間が行っていた業務をロボット(ソフトウェア)に任せる技術です。特に、反復的でルーチン化された業務に対して効果的で、業務の効率化を図るために導入されます。AI-OCRとRPAを組み合わせることで、例えばスキャンした書類からAI-OCRでデータを抽出し、RPAがそのデータを経理システムやCRMシステムに自動入力するといった流れを作ることができます。

4.2 AI-OCRとRPAの連携活用例

AI-OCRとRPAの連携により、例えば請求書や注文書などの情報を読み取ってデジタル化し、その情報を自動的に入力するというプロセスを完全に自動化できます。これにより、業務の効率化だけでなく、ヒューマンエラーの削減やコストの削減も実現できます。

5. 結論

AI-OCRは、従来のOCR技術を超え、AIやディープラーニング技術を活用することで、より高度な文字認識と業務の自動化を実現しています。業界や業務によって適切な活用方法が異なりますが、AI-OCRは、書類のデジタル化を効率的に行い、業務の精度向上とコスト削減に大きな効果を発揮します。AI-OCRとRPAを組み合わせることで、企業の業務改革を加速させることができ、今後さらに多くの分野でその効果が期待されています。

カオピーズでは、10年以上の経験と600件以上の開発プロジェクト実績、150社以上の日本企業とのパートナーシップを誇りとしています。カオピーズのプロジェクトは、高い水準で提供されており、AIの専門的な知識を持つコンサルタントが参加しています。

AI-OCRを活用したプロジェクトの導入をお考えの方は、ぜひカオピーズにご相談ください。 -

医療システムとは?その機能とメリット・デメリットの解説

現代の医療現場では、効率化や患者サービスの向上を目的として、医療システムの導入が欠かせません。この記事では、医療システム開発の具体的な方法や、導入による効果、さらにはプロセス全体について詳しく解説します。

1. 医療システムの主な機能

医療システムは、医療現場で行われる業務を支援するために設計されたさまざまなシステムを指します。これらのシステムは、医療機関が効率的に運営されることをサポートし、診療の精度を向上させ、患者の安全性を確保する役割を果たします。医療システムの主な機能は、主に「医療事務」「診療・治療」「薬剤管理」の3つに分類され、具体的な例としては、電子カルテ(EMR)、薬剤管理システム、医療会計システムなどがあります。

1.1. 診療・治療関連システム

診療・治療関連システムは、医師が患者を診察する際に必要な情報を管理します。これには、患者の病歴、治療計画、検査結果などが含まれ、これらの情報が迅速に確認できることにより、診療の精度が向上します。例えば、電子カルテ(EMR)は、患者の健康データをデジタル化し、医療スタッフ全員が迅速にアクセスできるようにします。これにより、医師や看護師が患者の状態を把握する時間が短縮され、適切な治療が早期に行われることが可能となります。

1.2. 薬剤管理システム

薬剤管理システムは、処方箋作成や薬剤の在庫管理をサポートします。このシステムは、調剤ミスを防止し、患者の安全性を高めるために不可欠です。例えば、薬剤が適切に管理されていなければ、誤った薬剤が患者に処方されるリスクが高まります。薬剤管理システムは、在庫の監視、期限管理、薬剤の過剰発注や不足を防ぐ機能を提供します。

1.3. 医療事務関連システム

医療事務関連システムは、受付業務や会計業務、診療報酬請求書(レセプト)の作成などを自動化します。これにより、医療機関は事務作業を効率化し、医師が診療に集中できる環境を整えることができます。また、患者の待機時間の短縮や、誤請求の防止にもつながります。これらのシステムは、医療機関の運営をスムーズにするために欠かせない要素となっています。

※関連記事: Bluetooth接続のヘルスケア管理システム

2. 医療システム導入のメリットとデメリット

2.1. 医療システム導入のメリット

・業務効率の向上: 医療システムを導入することで、医療従事者の作業が効率化されます。例えば、患者の予約管理や会計業務の自動化により、医師は診療業務に集中でき、より多くの患者を丁寧に診察することができます。業務の効率化により、診察時間が短縮され、患者の満足度が向上するだけでなく、医療機関の収益にも寄与します。

・情報共有の迅速化: 医療システムは、患者の情報を電子的に保存・管理し、関係者が即座にアクセスできるようにするため、情報共有が容易になります。例えば、緊急時に患者の病歴や治療計画を即座に把握できることは、医療現場での迅速な対応に繋がります。これにより、医師は患者の状態に応じた適切な判断を迅速に下すことができます。

・精度と安全性の向上: 薬剤管理や診療記録の正確な管理により、調剤ミスや診療ミスのリスクを減少させることができます。これにより、患者の安全性が高まり、医療過誤の発生を防ぐことができます。

2.2. 医療システム導入のデメリット

・高額な費用: 医療システムの導入には、初期費用や運用費用がかかります。特に、大規模なシステムの場合、数百万円単位の費用がかかることもあります。また、システムのバージョンアップやメンテナンスに追加の費用が発生することもあります。そのため、医療機関は予算をしっかりと設定し、必要な機能を備えたシステムを選ぶことが求められます。

・習熟期間: 新しいシステムを導入する場合、医療従事者が新しい操作に習熟するまでに時間がかかる場合があります。特に、複雑な機能を持つシステムでは、適切な研修を実施し、導入後のサポートを活用することが重要です。これにより、トラブルなくシステムを運用することができます。

※関連記事: 医療システムとは | 導入のメリットや開発プロセスを徹底解説

3. 医療システム開発会社の選び方

医療システムの導入には、高度な技術と専門的な知識が必要です。そのため、システム開発会社の選定が非常に重要です。特に、オフショア開発を活用することで、コストを抑えつつ、高品質なシステムを提供することが可能です。ベトナムやインドなどのオフショア開発先は、優れた技術力を持ち、リーズナブルな価格で高品質なシステムを提供しています。

信頼できるパートナーを選ぶことで、システム導入がスムーズに進み、医療機関の効率化が実現します。以下は医療システム開発会社を選ぶ際には、いくつかの重要な基準です。

・豊富な経験: 医療システムの開発には、医療業界の特有の要件や法規制に対応する必要があります。そのため、医療分野に特化した経験豊富な開発会社を選ぶことが重要です。

・技術力の評価: 高度な技術を駆使できる開発会社を選ぶことが、システムの成功に繋がります。最新技術を活用し、医療現場での複雑な課題に柔軟に対応できる能力が求められます。

・セキュリティ対策: 医療システムは、患者情報を扱うため、セキュリティ対策が非常に重要です。強固なセキュリティを提供できる会社を選ぶことが必要です。

・コストとサポート体制のバランス: コストパフォーマンスに優れ、長期的なサポートが充実している開発会社を選ぶことが大切です。サポート体制が整っていることで、システム運用後の問題にも迅速に対応できます。

※関連記事: EHRとは?|医療DXを支えるシステムを解説

4.結論

医療システムの導入は、医療機関の業務効率化や治療の質の向上に不可欠な要素です。しかし、その導入には、慎重な検討と適切なパートナー選びが必要です。特に、システム開発をオフショアで行う場合、高い技術力を持つ開発チームと強力なサポート体制を選ぶことが、システムの成功を左右します。

カオピーズは、ベトナム拠点オフショア開発企業として2014年に設立されました。弊社は、ベトナムから皆様のイノベーションを加速させる「となりのDXエキスパート」として、豊富な経験と最新システム開発技術を用いて、お客様の課題に寄り添った最適ソリューションを提供してまいりました。

※カオピーズ:DX推進支援

もし課題解決にお悩みの方は、ぜひカオピーズのサービスをご活用ください。医療関係の方々がお持ちの課題に適切なソリューションを提供し、解決に導くサポートを徹底いたします。 -

RAG(Retrieval-Augmented Generation)とは?導入メリット・事例の解説

AI技術の急速な発展により、ビジネスや日常生活でのAI活用がますます進んでいます。その中でも注目を集めているのが「生成AI」と「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」です。この革新的な仕組みによって、情報の信頼性と最新性が大幅に向上し、ビジネスシーンにおけるAIの利用価値がさらに広がっています。

この記事では、RAGと生成AIの基本的な仕組み、利点、そして実際の応用事例について詳しく解説します。

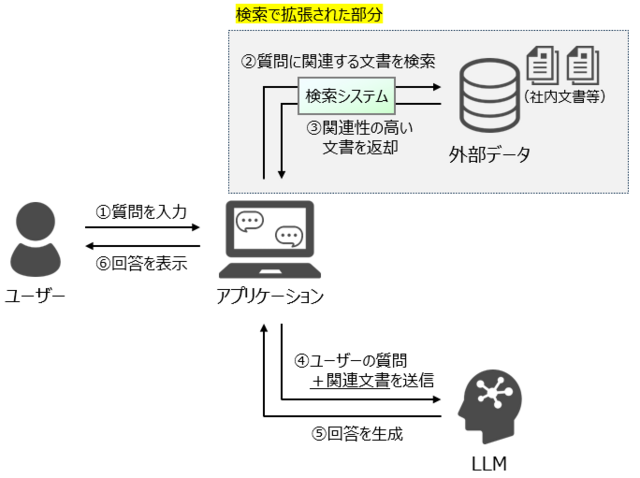

1. RAGとは何か?

RAG(Retrieval-Augmented Generation、検索補助生成)は、生成AI(生成型人工知能)の中でも特に注目される技術であり、検索エンジンと生成モデルを融合することで、信頼性が高くコンテキストに即した情報を提供する仕組みです。

GPTやBERTのような生成AIモデル単体では膨大なデータを基にしたテキスト生成が可能ですが、最新情報の不足や事実誤認のリスクがあります。そこで、RAGは検索機能を取り入れ、必要な情報を外部ソースから取得して補強することで、より正確で有益な出力を実現します。

例えば、質問応答システムやカスタマーサポート、専門的なレポート生成において、RAGは正確性と利便性の両立を実現します。

※関連記事:チャットGPT|メリット・デメリットやリスクをカンタン解説

2. RAGと生成AIの仕組み

RAGの動作は主に次の2ステップに分かれます:

・検索(Retrieval)

ユーザーの入力に基づいて、外部データベースやインターネットから関連情報を検索します。たとえば、ニュース記事、FAQデータベース、文献などからリアルタイムで必要な情報を取得します。

・生成(Generation)

検索して得られた情報をもとに、生成AIモデルが自然なテキストを出力します。これはユーザーの質問や要望に即したコンテキストを考慮したテキスト生成が可能であり、正確性と文脈の一貫性を高めます。

※関連記事: ディープラーニング についての簡単な説明・歴史・実用例

3. 生成AIとRAGの利点

RAGを活用した生成AIは、従来の生成AIをさらに進化させることで、ビジネスや日常のさまざまな場面に新たな価値をもたらします。以下に、その具体的な利点を詳しく説明します:

・最新情報の取得が可能

RAGの特徴は、リアルタイムで外部データベースやインターネットから情報を取得し、それを生成結果に反映できる点です。これにより、例えば市場トレンドや株価、ニュースなどの最新情報を取り入れた正確なアウトプットが可能になります。これまで静的なデータに依存していた生成AIとは異なり、変化する環境にも柔軟に対応できます。

・専門性の強化

特定の専門分野において、信頼性の高い外部データや論文を活用することで、より深く正確な知識を反映した生成が可能です。たとえば、医療分野では最新の臨床研究データを元にした診断支援、法律分野では法改正に即したアドバイスが提供できます。この「専門性の補強」は、ビジネスにおける意思決定や顧客対応に大きな力を発揮します。

※関連記事: AIチャット | 無料サイトやアプリ作成方法を紹介【徹底解説】

・高い応用力

RAGの導入により、生成AIの適用範囲は格段に広がります。質問応答システムや要約生成だけでなく、データ分析、製品マニュアルの生成、さらには多言語翻訳など、多岐にわたる業務を効率化します。特に、複雑な質問や膨大な情報を要する作業でその効果が顕著に現れます。

・コスト削減と効率化

生成AIがRAGと組み合わさることで、情報収集や生成プロセスが大幅に自動化されます。これにより、作業にかかる時間や人的リソースを削減できるだけでなく、業務効率も飛躍的に向上します。たとえば、24時間対応が求められるカスタマーサポートで活用すれば、人的負担を減らしつつ、顧客満足度を高めることが可能です。

4. 生成AIとRAGの応用事例

生成AIとRAGの技術は、さまざまな業界や用途で新たなソリューションを提供しています。その代表的な事例をいくつか挙げてみましょう。

・カスタマーサポート

企業が運営するカスタマーサポートでは、ユーザーからの問い合わせに対し、最新の情報をもとにした迅速かつ的確な回答を提供できます。たとえば、製品仕様の変更や新サービスの導入に関する質問にも即座に対応可能で、顧客体験を向上させると同時に、対応時間の短縮を実現します。

※関連記事: AIはどのようにカスタマーエクスペリエンス戦略を改善できるのか?

・ビジネスインテリジェンス

市場調査や経営判断に必要なレポート作成では、外部データを活用して迅速かつ精密な分析を行います。RAGの導入により、特定のキーワードやトピックに基づいた最新のデータを収集し、分かりやすい形でアウトプットできるため、意思決定を支援する強力なツールとなります。

※関連記事:ヘルスケアにおける人工知能の可能性

・教育と研究

教育分野では、学生が必要とする参考資料や情報を瞬時に提示し、効率的な学習をサポートします。研究分野では、膨大な論文やデータベースから必要な情報を引き出し、研究の質とスピードを向上させます。特に複雑なテーマに関する情報収集が簡単になり、研究者の負担を軽減します。

・Eコマース

Eコマースでは、商品説明文の自動生成や顧客トレンドのリアルタイム分析により、販売促進を支援します。たとえば、新商品が発売された際に、それを最適な形で顧客に伝える説明文を作成したり、季節ごとの購買データをもとに販売戦略を立てたりすることが可能です。これにより、顧客体験を向上させ、売上向上にも貢献します。

※関連記事: システム開発|意味・メリット・企業が知るべきポイント【必見】

5. まとめ

カオピーズは、生成AIおよびRAG技術を活用したソリューションを提供し、ビジネスの課題を解決するお手伝いをしています。私たちのサービスは、情報の正確性、効率性、そして柔軟性を追求し、さまざまな業界のニーズに応じたカスタマイズが可能です。生成AIとRAGを活用したプロジェクトの導入をお考えの方は、ぜひカオピーズにご相談ください。